2020年02月13日 09:59

来源:四川省民营经济和中小企业发展领导小组民营经济办公室

【字体:大 中 小】

按:新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)爆发以来,对我省民营企业影响深刻,严重冲击以制造业和服务业为代表的劳动力密集型企业,尤其是众多中小企业面临生死挑战。为全面掌握本次疫情对四川民营企业带来的冲击和影响,充分把握疫情之下企业发展的痛点和需求,省民营办、川商总会、新经济发展研究院共同开展应对新型冠状病毒肺炎疫情专项问卷调查,自2月3日至10日,共收集有效问卷6034份,电话访谈行业代表性企业100余户。

一、调查样本概况

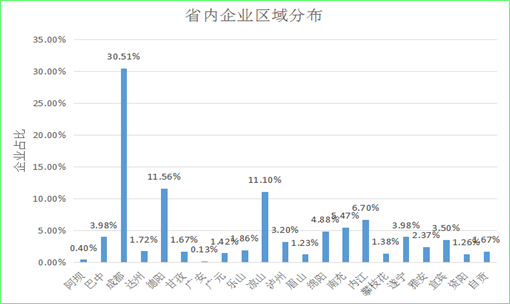

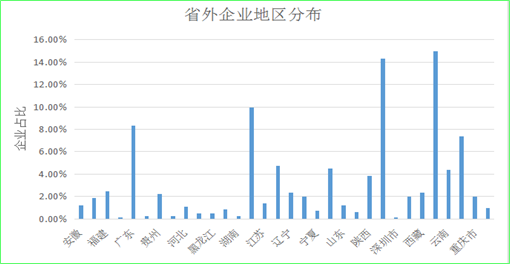

(一)地区分布。受访企业覆盖全省21个市州及全国32个省(市、区)和部分海外企业。其中,省内企业(见图1)占86.70%,主要集中在成都、德阳、凉山、内江、南充和绵阳;省外企业(见图2)占14.96%,主要分布在新疆、上海、吉林、广东和浙江。

图1:省内企业区域分布

图2:省外企业地区分布

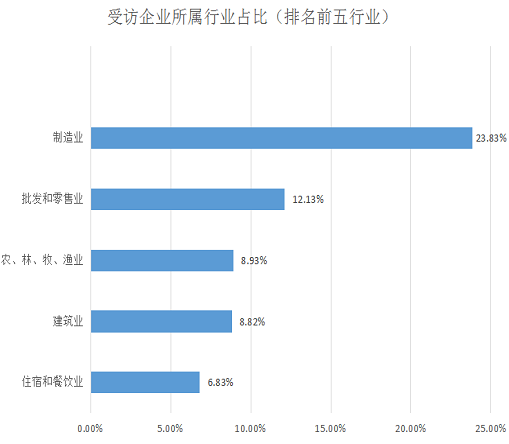

(二)行业分布。受访企业涵盖25个行业。占比前五的行业(见图3)分别是:制造业占23.83%,批发和零售业占12.13%,农林牧渔业占8.93%,建筑业占8.82%,住宿和餐饮业占6.83%。

图3:受访企业所属行业占比(排名前五行业)

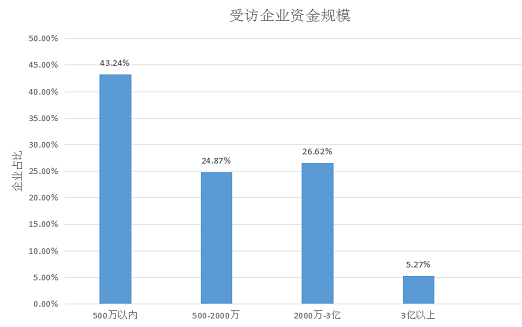

(三)规模分布。员工规模上,受访企业员工人数在500人以内的企业占94.58%。其中,员工人数不超过50人的企业占55.59%,50-100人的企业占21.25%,100-500人的企业占17.74%。资金规模上(见图4),受访企业2019年营业收入在2000万元以下占68.11%,2000万-3亿的企业占26.62%,3亿以上的企业占5.27%。综合企业员工人数及2019年度营业收入情况来看,参与问卷调研的企业绝大多数是中小微企业。

图4:受访企业资金规模

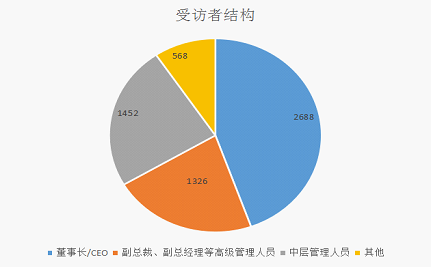

(四)受访者结构。受访者中,中高层管理人员占90.59%。其中,董事长(CEO)2688人,占44.55%;副总裁、副总经理等高级管理人员1326人,占21.98%;中层管理人员1452人,占24.06%;其他人员568人,占9.41%。能较好代表企业中高层管理决策者的意愿。

图5:受访者结构

二、调查初步分析

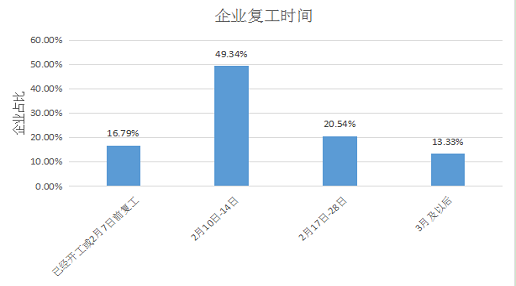

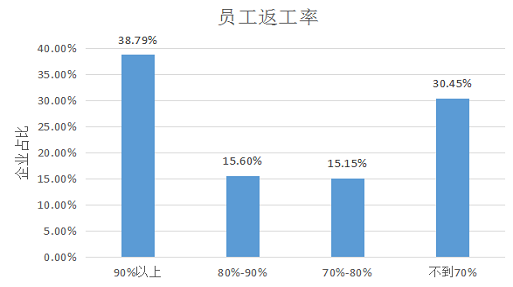

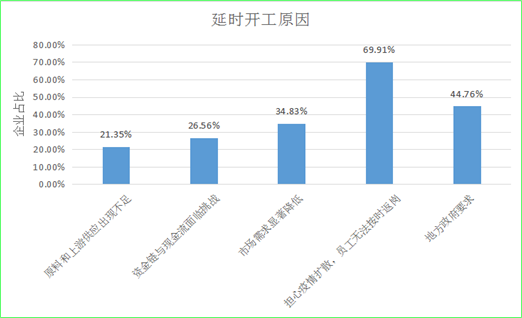

(一)九成企业计划二月开工,但返岗率不乐观。大部分受访企业复工时间都不同程度推迟。2月14日前无法复工企业占66.13%;员工返工率不足70%的企业占29.45%,员工返工率在80%以下的企业占45.6%;大多数企业延迟复工的主要原因为担心疫情扩散和响应政府号召,其次是疫情带来的市场需求降低、公司资金链与现金流面临挑战等。

1.企业复工时间分析(见图6)。已开工或计划在2月7日前复工的占16.79%;计划在2月10日-14日复工的占49.34%;计划在2月17日-28日复工的占20.51%;计划在3月及以后复工的占13.33%。近90%的企业预计在2月份复工。

图6:企业复工时间

2.员工返工率分析(见图7)。返工率在80%以上的企业占54.39%;返工率不到70%的企业占30.45%。

图7:员工返工率

3.延时开工原因分析(见图8)。大多数企业延时开工或不能正常开工的主要原因为担心疫情扩散员工无法按时返岗占69.91%,响应地方政府要求占44.76%,市场需求降低占34.83%。原材料和上下游供应不足等生产经营困难,尚未成为延时开工的主要障碍。

图8:延时开工原因

(二)八成企业营收预期减少,资金链与现金流全面承压。受疫情影响,大部分企业营业收入减少,运营成本高企。企业除了应对疫情防控,在资金链与现金流、新订单获取以及产品或服务交付上也存在较大压力。

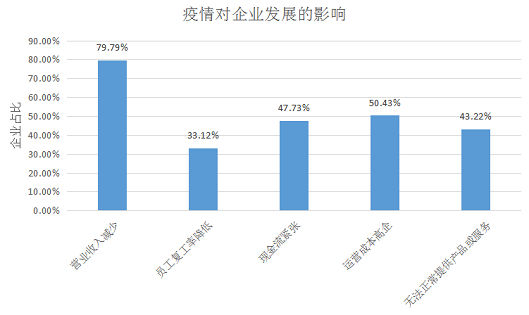

1.疫情对企业的影响分析(见图9)。疫情对企业发展带来了多重影响。其中,受访企业营业收入减少的占79.79%,现金流紧张的占47.73%,运营成本提高的占50.43%。数据表明疫情对于企业的收支影响占大头。

图9:疫情对企业发展的影响

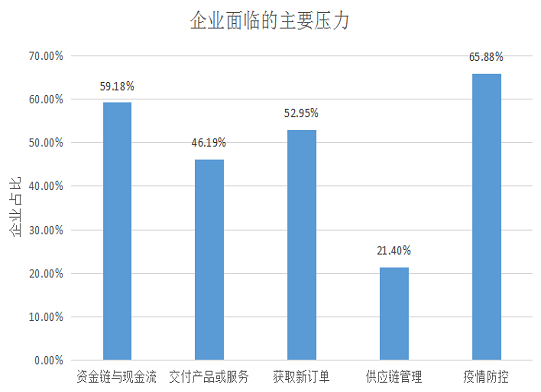

2.企业面临的主要压力分析(见图10)。受访企业压力主要来自疫情防控的占65.88%,资金链与现金流的占59.18%,获取新订单的52.95%,交付产品或服务的占46.19%。数据表明企业生产经营面临全方位压力。

图10:企业面临的主要压力

(三)七成企业优化运营应对疫情,对政府支持措施报高期望。为减少疫情造成的损失,多数企业采取了包括运营优化人事调整、战略更新、保障经营等各种办法积极应对。同时,希望政府在税收优惠、金融扶持、用工补贴等方面给予大力支持。

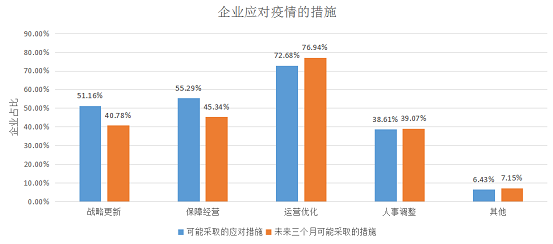

1.企业应对疫情的措施分析(见图11)。拟采取运营优化措施的企业占72.68%。在具体实施上,76.94%的成受访企业准备在近3个月通过削减开支、灵活办公等方式实施运营优化。相比之下,目标调整、战略更新这类应对措施由于需要一定时间组织,因此未来3个月可能采取这项措施的企业比拟采取这项措施的企业数量低了一成。

图11:企业应对疫情的措施

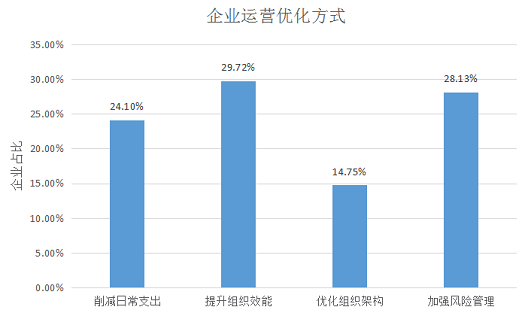

2.企业运营优化方式分析(见图12)。主要倾向于提升组织效能的企业占29.72%,加强风险管理的企业占28.13%,帮助企业提升运营效率。同时,还有24.1%的企业倾向于削减日常开支。

图12:企业运营优化方式

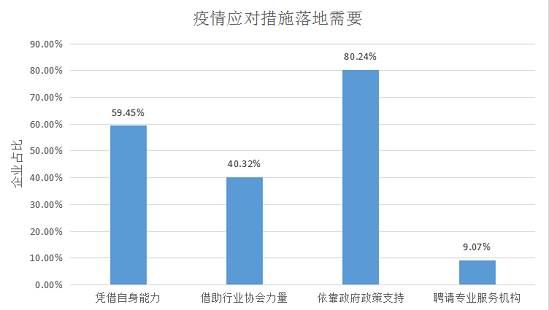

3.疫情应对措施落地分析(见图13)。在具体的疫情应对措施上,除了凭借企业自身能力外,80.24%的受访企业希望获得政府支持。此外,还有40.32%的企业希望借助行业商协会力量共度难关。

图13:疫情应对措施落地需要

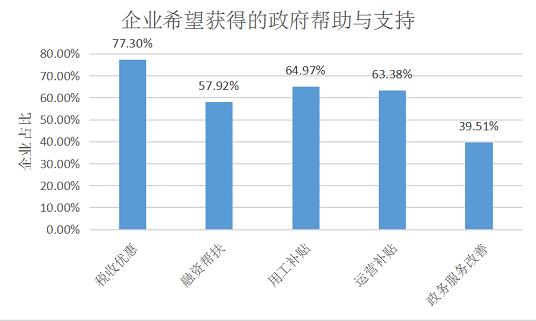

4.希望得到政府的帮助与支持(见图14)。企业希望在税收优惠、用工补贴、运营补贴、融资帮扶等多方面获得政府的帮助。其中,减税需求最大,占77.30%,其次是用工补贴和运营补贴。在税收优惠方面,企业更偏向降低税收比率,给予税收补贴和实行税收返还政策,对个税水平相对不敏感;在融资帮扶方面,49.62%的企业希望能对贷款利息进行补贴或减免,同时希望设立企业发展专项基金;在用工补贴方面,75.23%的企业希望对社保、五险一金等费用给予优惠补贴;在运营补贴方面,37.23%的企业希望降低或减免办公场地租金,28.7%的企业希望政府补贴或直接提供防疫物资,21.49%的企业希望降低或减免企业水、电等日常费用;在政府服务方面,超50%企业希望政府能针对疫情造成的经营困难提供专项服务。

图14:企业希望获得的政府帮助与支持

(四)六成企业短期生存压力大,中长期悲观情绪严重。受访企业对损失预期较大,企业抗风险能力明显不足。58.52%的企业预计2020年将出现亏损,57.69%的企业现有资金仅能维持运转不到3个月。88.19%的企业预计2020年一季度营收同比会出现不同程度下降。其中,73.52%的企业同比降幅10%以上,14.67%同比降幅10%以内。超过70%的企业认为在3个月到6个月内都会受到疫情影响。

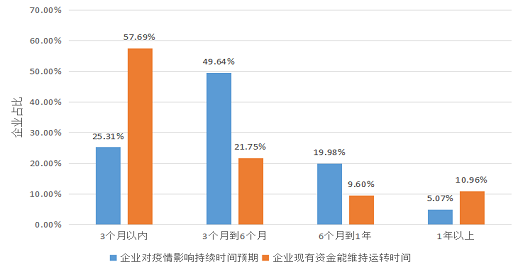

1.疫情持续预期与企业现有资金维持运转对比分析(见图15)。企业预期疫情对生产经营产生的影响持续3个月以内的占25.31%,3个月到6个月占49.64%,另有25.05%的企业认为6个月到1年内都会受到影响。而企业现有资金仅够维持运转3个月及以内的占57.69%,3个月到6个月的占21.75%,6个月到1年的占9.6%,无资金困难的占10.96%。两相对比,74.69%的企业预期疫情将持续3个月到6个月甚至更久,而自有资金能够维持运转3个月以上的企业仅占42.31%。在疫情持续3个月以内预期下,多数企业仍可以维持运转;若持续3个月以上,将有一部分企业难以为继,且疫情持续时间越长,无法维持运转的企业占比越多。

图15:疫情持续预期与企业现有资金维持运转对比图

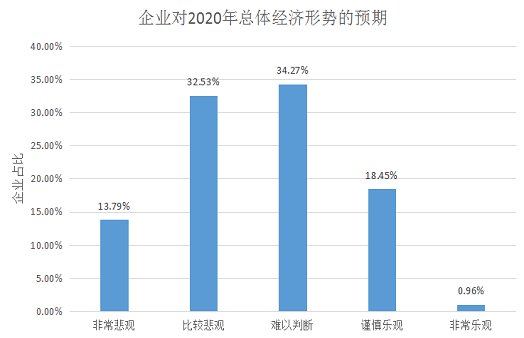

2.企业对2020年总体经济形势的预期分析(见图16)。宏观层面上,近半数的企业主对2020年总体经济形势持悲观态度。其中,非常悲观者占13.79%,比较悲观者占32.53%;与之对应,持谨慎乐观占18.45%,非常乐观仅占0.96%;还有32.53%的企业表示难以判断。这种摇摆态度在很大程度上可能取决于疫情发展与政策措施是否及时、精准、得力。

图16:企业对2020年总体经济形势的预期

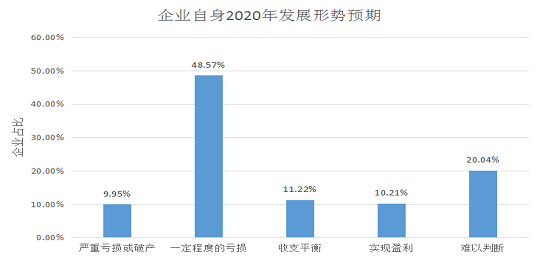

3.企业自身2020年发展预期分析(见图17)。微观层面上,受访者对自身企业2020年发展形势的判断比较悲观。58.52%的受访者预计所在企业2020年将出现亏损,48.57%的受访者认为会出现一定程度的亏损,9.95%的预计出现严重亏损或破产,还有20.04%表示难以判断。

图17:企业自身2020年发展形势预期

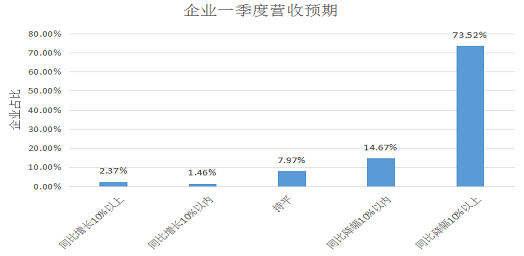

4.企业一季度营收预期分析(见图18)。超过80%的企业预计2020年一季度营业收入同比下降。其中,73.52%的企业预计一季度营业收入同比降幅10%以上,14.67%的企业预计营业收入同比降幅10%以内,7.97%的企业预计营业收入持平。受访企业对本企业2020年一季度营收情况的预期也从另一方面印证了企业对2020年发展形势的悲观判断。

图18:企业一季度营收预期

三、调查初步结论

(一)企业复工时间可能较往年有大面积延后。数据显示,九成企业预期二月份复工,但实际上受疫情防控、疫情发展等因素影响,复工风险大,员工返岗率普遍不容乐观,复工时间仍有大面积延后的可能。

(二)企业营收减少成本增加导致经营全面承压。企业除疫情防控外,还面临资金链与现金流、新订单获取以及产品或服务交付等多方面压力。超七成企业预期疫情将持续3个月到6个月甚至更久,而大部分企业资金仅能维持运转不到3个月。

(三)企业家信心遭受明显打击。半数受访企业对2020年总体经济形势持悲观态度,近六成企业预计2020年将出现亏损,近九成企业预计2020年一季度营收同比会出现不同程度下降。

(四)企业普遍希望获得政府扶持。大部分企业计划采取以运营优化为主的多样化措施应对疫情,积极谋求生存,但普遍希望获得政府扶持,尤其是减税和补贴方面的支持。

扫一扫在手机打开当前页

【打印本文】